Руслан Кацагаджиев: «Мне захотелось отправиться в путешествие по русскому языку, по нашей душе»

Одна из самых необычных премьер текущего сезона – документальный спектакль Независимого проекта Руслана Кацагаджиева о личности Владимира Даля «Ловец слов». Спектакль идет на сцене Театра Поколений. О том, кто такой Владимир Даль, какую роль он сыграл в истории российской словесности и насколько сегодня актуальны его труды мы поговорили с создателем постановки Русланом Кацагаджиевым.

- Руслан, расскажи, пожалуйста, что возникло первым – пьеса «Ловец слов» или идея ставить спектакль про Владимира Даля?

- Сперва родилась идея. Родилась она прозаично – на кухне. Мы с супругой заглянули в биографию Даля. Хотелось сделать спектакль, посвященный какой-то интересной исторической личности. Такой личности, которой никто еще ничего не посвящал. О Дале, по большому счету, ни фильмов, ни спектаклей не было. У меня, как и у многих, представление о Дале было весьма стереотипным: какой-то дядька, седой, бородатый, чей портрет висел в классе литературы, вот и все. А поинтересовавшись его биографией, я узнал, что человек он был нерусских кровей, по тем временам иноверец, из лютеранской датской семьи. Воспитан в совершенно иной культуре, а при этом посвятил себя собиранию всего русского – слов, пословиц, можно сказать, всей народной культуры. Не академическому искусству он себя посвятил, а именно народной культуре. Первое, что удивило – почему я этого не знал? Его судьба была настолько богата и насыщена разными событиями. Только, в отличие от современников – Лермонтова, Пушкина, – путешествие длиною в жизнь у Даля не было так «концентрировано» во времени, а растянулось на долгие годы. Благодаря этому он создал свой знаменитый словарь Живого великорусского языка.

- Даль собирал фольклор на протяжении пятидесяти лет. Есть даже байка о том, какое слово положило начало его словарю…

- Да, анекдот про слово «замолаживает» мы упоминаем в спектакле. Как оно случилось на самом деле – действительно ли это был особенный диалект средне-русской полосы, или ямщик и правда просто не выговаривал букву «р», мы уже не узнаем доподлинно. Но важно то, что вся биография Даля насыщена анекдотами и народными байками. Человек был с юмором. Отчасти не слишком безобидным даже, как казалось современникам. Когда Даль был кадетом, его даже сажали на гауптвахту за каверзные стихи. То есть мог и сострить человек.

- Чему ты больше уделяешь внимания в спектакле: созданию словаря или парадоксальным чертам личности самого Даля? Он ведь был не только лексикографом, но моряком и хирургом, при этом много психофизиологических особенностей ему приходилось в себе преодолевать. Что для тебя как для режиссера важнее – биография или наследие?

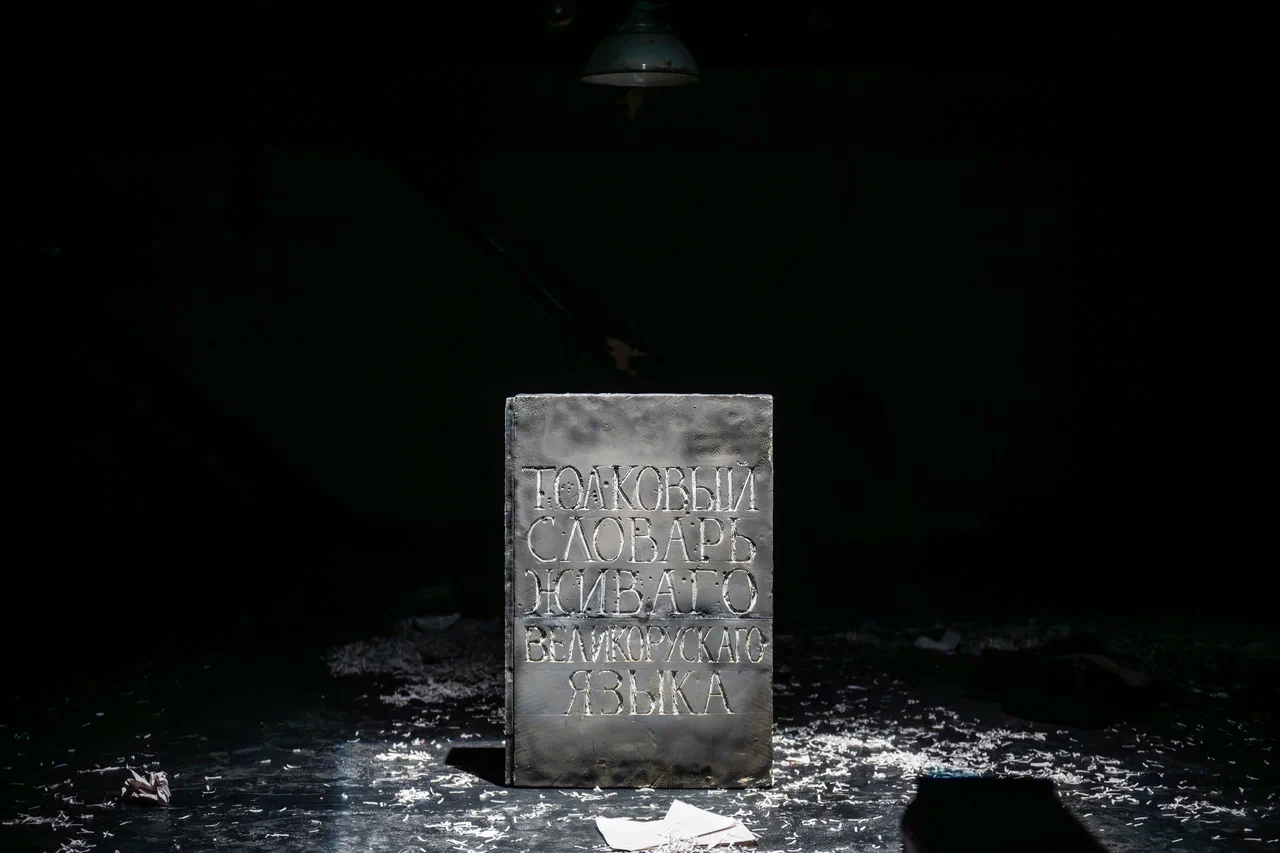

- Мы стремимся охватить разное. Биография или наследие? Одно без другого существовать не может, потому что вся его биография, вся его жизнь нанизана на этот толковый словарь. В некотором роде это его сверхзадача. В нашем спектакле есть персонаж, который подвергает наследие и труды Даля некоторому критическому испытанию. Испытанию временем. Насколько это сейчас вообще имеет ценность? Все начинается с Чернышевского. Он громил Даля за его рассказы и говорил: «Очень много знает о народности Даль, но ничего в этом не понимает. В одном рассказе Салтыкова-Щедрина в разы больше о народе и о народности чем во всех трудах Даля». И действительно, Даль как литератор, как прозаик пытался себя реализовать, но сложно поспорить с Чернышевским – он и правда не выдающийся в этом деле, не Пушкин, не Тургенев, не Достоевский. Но дело в том, что Даль и не претендовал на это.

Ему было важно выявить границу между миром простого народа и миром академическим, образованным. Дистанция между народом и высшим обществом была огромная. Неграмотный народ, все из уст в уста передававший, говорил на своем «живом» языке. А был и совершенно другой язык – дворянский, академический. И это два совершенно разных языка. Люди разных сословий могли просто друг друга не понимать. На это Даль и хотел обратить внимание – что народный язык развивается по-своему, и между ним и академическим огромная разница.

Кроме того, таким образом он искал самого себя как человека русского. Это был его путь к самому себе.

И к концу жизни, когда словарь увидел свет, Даль принял православие. Для него это, видимо, было символично.

- Как ты сам относишься к тому, что наш язык формируется в том числе из приходящих в культуру иностранных слов?

- Всегда так было. И это нормально. У нас в языке огромное количество как заимствованных слов, так и имеющих славянский корень. Сколько процентов – это уже виднее лингвистам. Язык меняется и дополняется. Другое дело, наверное, не совсем нормальное явление вещей, когда язык помимо заимствований сам по себе не развивается. То есть уходит в некоторое потребительство заимствованных слов. Сейчас, мне кажется, мы переживаем такую стадию. Многие языки это переживают. Потому что сейчас много англицизмов за счет появления новых технологий и глобализации. Мы все равно осваиваем английские слова, приспосабливаем, делаем какие-то аналоги. «Кринжовый», например (смеется). Хотя так и было, наверно, всегда, не знаю. Я мало их использую, потому что как-то не привык. Хотя есть те, которые постоянно на слуху и волей-неволей их забираешь себе. Вот «спойлерить», например, «сделать селфи»…

- Вы с драматургом определили жанр спектакля как трагикомедию?

- Когда мы писали пьесу для постановки совместно с драматургом Олесей Лихачевой, определили ее жанр именно так. По крайней мере мы к нему стремимся. Сам Даль человек с юмором и благодаря ему проходил через все свои жизненные перипетии. Это видно по всем его воспоминаниям, письмам. И хотя трагических событий на его веку было немало, он их всегда преподносил через призму комизма. А вообще для меня, как для режиссера, это своего рода игровой эксперимент. Хочется немножко побаловаться: снять стакан ответственности с головы, забыть о том, что перед нами важная историческая личность. Это одновременно очень интересно и, честно признаться, немного пугает.

- Кому из артистов в итоге посчастливилось сыграть Владимира Даля?

- У нас есть три условные позиции. Это Критик, вневременная фигура, подвергающая все сомнению: он задается вопросом, а нужны ли нам вообще Даль и его наследие? Этот персонаж раскапывает архивы, труды Даля. Происходит некий спиритический сеанс, который пробуждает дух Даля и дух народный, который от Даля неотделим.

Еще у нас есть Даль, который вынужден стать адвокатом самого себя, своей роли, вспоминать свою жизнь, разбираться в ней. И есть, собственно, Народ, безмолвный свидетель и заложник ситуации. Он многократно умирает и снова появляется. В спектакле заняты три артиста: Валерий Рутковский, Андрей Хитрин и Дмитрий Гирев. И каждый из них в какой-то момент чуть-чуть Даль. Каждый из них может присваивать его тексты и его же словами опровергнуть его же высказывания. Отчасти получается некий спор внутри самого Даля.

- Руслан, как ты думаешь – кому может быть сегодня интересен и нужен словарь Даля?

- У меня внезапно такое ощущение, что мало кому, к сожалению. А хочется, чтобы был нужен. Хотелось бы, чтобы не только о Пушкине, но и о других мужах наших славных были написаны какие-то воспоминания. По возможности как можно больше. Чтобы мы знали свою историю и свое наследие. Ведь очень много схожего в нашем сегодняшнем времени и в тех годах. Не сильно поменялась судьба человека творческого, человека-исследователя. Проблемы все те же. И тот же самый, мне кажется, присутствует разрыв в обществе – есть некая региональная «оторванность».

- А интеллектуальная?

- А вот тут спорный вопрос. Самое интересное, когда происходит некоторое недооценивание народной мудрости, скажем так. Так и у нас в спектакле есть моменты, когда Даль не находится, что ответить тому же ямщику. И это про знание жизни как таковой. Нельзя недооценивать народ. Мы действительно страна большая, многонациональная, многоконфессиональная. Насколько Даль пытался ее показать – насколько, посмотрите, разный язык в зависимости от региона! Насколько мы широки, велики и порою, наверное, и ментальность нашу так трудно «ухватить». И эти моменты – наши проблемы, особенности недостатки – мы тоже пытаемся в нашем в спектакле явить.

- Для кого ваш спектакль?

- Для всех. Мне захотелось пуститься в это путешествие, в этот океан по России-матушке через Даля. Окунуться в XIX век через его биографию, поплавать по русскому языку, по нашей душе. Ведь язык – это душа народная по большому счету. Язык нас всех объединяет.

Ирина Токмакова

Фотографии Владимира Постнова, предоставлены пресс-службой Театра поколений

*Проект реализован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив