Весна играет джаз

В Петербурге завершился 58-й фестиваль современной академической музыки «Ленинградская музыкальная весна». Девять концертов проекта, прошедшие на сценах разного масштаба — от знаменитого Дубового зала Дома композиторов до Мариинского театра — радовали слушателей множеством новейших сочинений, как весна одаривает цветами. Финальный концерт фестиваля, программу «Симфоджаз», тепло принял театр ЛДМ «Новая сцена»: проведение закрытия на этой площадке стало, по словам художественного руководителя «Весны» Антона Танонова, доброй традицией.

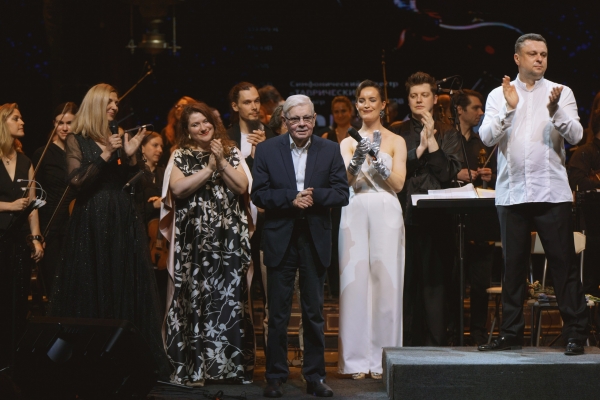

Музыку петербургских композиторов исполнил Международный симфонический оркестр «Таврический» под управлением народного артиста Кабардино-Балкарии Михаила Голикова.

Ситар, диджериду и немного хрупко

Организаторы «Весны – 2025» не побоялись смешения музыкальных красок «из разных наборов»: сочинения, написанные человеком, соединили в программах с опусами искусственного интеллекта, поставили рядом сложные инструментальные композиции и душевные мелодичные песни… Концерт-закрытие, «Симфоджаз – 2025» показал, что джаза можно добавить туда, где его совсем не ждёшь.

Например, Елизавета Панченко, любительница экспериментальных сочетаний, написала «Джаз-медитацию», где соединила умиротворение восточных практик и тонус джазовой импровизации. Солирующим инструментом композитор избрала ситар, и стоило только Степану Христанову извлечь первые звуки, установилась атмосфера мягкой расслабленности. В первой части пьесы ситар главенствовал: он постепенно «активировал» оркестр, и во второй половине «Джаз-медитации» музыканты включились в синкопированный восточный танец. Каждый участник был свободен в движениях — временами возникала ритмическая гетерофония, полиритмия. Пьеса оставила впечатление коллективной импровизации на сцене, а это всегда пленяет.

Евгений Петров переработал для завершающего концерта «Весны» свою пьесу «Австралийский экспресс» из цикла «Весёлая география». Однажды на рождественской ярмарке в Вене он впервые увидел диджериду, впечатлился и решил обязательно использовать инструмент в своей музыке. Спустя несколько лет написалась пьеса, где утробный рык эвкалиптовой трубы соединился с весёлым perpetuum mobile поезда, стучащего колёсами в эстрадно-цирковом духе. Возникло впечатление, что австралийский абориген, играя на своём диджериду («аборигеном» выступил солист Андрей Мишенцев) разинул род от удивления, увидев праздничный экспресс, на время прекратил игру, а потом решил перевоплотиться в поезд, угнаться на своей трубе за стуком его колёс. Сочетание образовалось «разнонаборное», подобное смешанной технике, но, думается, композитор и добивался чего-то подобного.

Джаз-вариацию из балета «Девушка-пион» представил Ян Цзиньпэн (основную тему балета для джазового оркестра обработала Светлана Нестерова). Гости зала вкусили китайского импрессионизма: «нездешних», завораживающих звучностей вибрафона в облаке птичьих голосов деревянных духовых, нежных дыханий струнных и чар бар чаймс на фоне лёгкого свингования.

Органичную пару «Девушке-пиону» образовала песня Анны Кузьминой «Атлантида» (солировала Елизавета Бокова). Её пластичная мелодия, кажущаяся странно хрупкой на прозрачном оркестровом фоне, наверняка задела сердце не одного слушателя. Зал вместе с ней мог повспоминать о детстве, его больших мечтах и безграничных возможностях воображения.

Неверно было бы назвать все упомянутые композиции джазовыми: это микстовые сочинения, где элементы джаза скорее вплетаются в эстрадность и краски национального колорита разных стран, но не преобладают. Собственно джазовых композиций прозвучало две: «Таинственные звёзды» Натальи Русу-Козулиной и A la jazz, оркестровое концертино Сергея Дягилева. Обе вещи оставили приятное послевкусие обволакивающего комфорта, отдыха и наслаждения. Любопытно, что концертино Дягилева было представлено как музыка соревнования инструментов, но оказалось, что соревнования не случилось — вёлся полилог, никто из солистов не стремился опередить и выделиться.

Задорная нечисть и пляска куклы вуду

Композиции в первом отделении концерта компоновались по классическому принципу контрастного сопоставления темпов и образов. Самые непохожие пьесы парами расположились в начале и конце первого блока музыки.

Пару «Джаз-медитации» Елизаветы Панченко составило «Царство чертей» из оперы Светланы Нестеровой «Сказка о крыльях» по сюжету «Поди туда — не знаю куда». Пугающе зловещий колорит потустороннего мира композитор воплотила в скерцозной «пляске смерти»: основная тема гремела ксилофонными костями, подпрыгивая в ритмах матросского «Яблочка»; струнные завывали хроматическими гаммами, всё кружилось и неслось в тартарары бесконечным каскадом повторяющихся паттернов. Не обошлось без мини-интермеццо с лирической темой, будто неуловимая женская тень промелькнула в тоскующем вальсе, будто сиюминутная колыбельная в духе Брамса замедлила вечный двигатель вакханалии нечисти. Разумеется, пригодилась и секвенция Dies irae — она поселилась в плясках смерти много веков назад и вполне уютно чувствует там себя до сих пор. Цитата стала хрестоматийным общим местом, и, включая эту монодию в свежие сочинения, композиторы, кажется, подчёркнуто иронизируют над собственным творчеством: мол, всё уже сказано до нас, зачем искать нечто новое? Это в духе метамодерна, но, возможно, стоит попробовать и другие пути обрисовки ирреального?..

Четырёхзвучной моделью Dies irae воспользовался и Антон Танонов в своей симфонической картине «Похороны куклы вуду», контрастной паре «Таинственным звёздам» Русу-Козулиной. Краткая формула-символ в миксте ксилофона, арфы, приглушённого большого барабана и ударной установки воплотила тиканье часового механизма — кукольного сердца. По сюжету кукла вуду пробуждается, пробует силы конечностей, поднимается на ноги и угловато ритуально танцует, повторяясь в движениях, постепенно изменяя их. Все жесты куклы были сознательно немного замедлены автором, чтобы выглядели аутичными, как в хорроре, заторможенными, безжизненными. Тембр фортепиано встроился в ряд ударных, но ксилофонное постукивание косточки о косточку вновь стало основной краской, как в пьесе Нестеровой. Zoom-эффектами кинокамеры воспринимались наплывы, приливы и отливы струнных и меди.

По задумке автора, кукла вуду, истанцевавшись, умирает. Но в конце пьесы гостей фестиваля ждал скример: уже остановившееся, кукольное сердце забилось вновь, и не механистичным Dies irae, а по-человечески, натуралистично выписанными ударами. Танец пошёл на второй виток, и только с последним аккордом оркестра — раскат гонга поглотил собою все остальные тембры — кукла умерла уже безвозвратно.

К музыке был подобран видеоряд из типичных для ужастиков игрушечных образов на искусственно состаренной плёнке с артефактами.

В предконцертном интервью Танонов откровенно высказался, что в его сочинении есть элементы чёрного юмора, не скрывал лёгкой иронии, говоря о «Похоронах куклы вуду». В контексте программ «Весны–2025», где провокационно столкнулись человеческая музыка и эксперименты искусственного интеллекта, симфоническая картина Танонова смотрится рефлексией по поводу повсеместного внедрения нейросетей. Художественный руководитель «Весны» считает ИИ инструментом, обязательным для освоения современным творцом. Чтобы получить удачный результат в сотворчестве с электронным разумом, нужно грамотно формулировать запросы, работать в содружестве. Кукла вуду предстаёт в «Похоронах» жутко самостоятельной, но она управляется дирижёром-человеком, а не наоборот… по красней мере, пока.

Солнечный симфоджаз

Второе отделение концерта было посвящено 90-летию Анатолия Кальварского, которого в Петербурге называют «королём симфоджаза». С 1955 года, когда на радио впервые прозвучали сочинения композитора, его творческая карьера стремительно развивалась: он успел послужить пианистом-концертмейстером в Ленгосэстраде, выступал артистом джазового ансамбля Ореста Кандата; он руководил Государственным джазовым оркестром Азербайджана, Ленинградским оркестром «Метроном»; писал музыку к спектаклям, мюзиклам, кинофильмам, сочинил россыпь проникновенных песен… Долгие годы Кальварский сотрудничал с цирком и создал партитуры для множества представлений. Цирковая музыка скромна и зачастую принимается как данность, фон, но именно она объединяет всё происходящее во время представления, придаёт программам цельность.

Однажды юбиляр высказался о симфоджазе так: «В моём понимании симфоджаз — это сочинение, написанное с использованием приёмов симфонического развития, формообразования, с внесением элементов, присущих тому или иному джазовому направлению… [Характерно] присутствие мажорных тональностей. Чувство свободы, искренности и позитива — вот три основополагающих момента, которые определяют симфоджаз».

Программа закрытия «Весны» музыкально раскрыла мысль композитора. Например, в двухчастной «Русской сюите» Кальварский опирался на типичное для симфонических сочинений с национальными истоками вариантное развитие, но мелодии преобразовывались импровизационно, будто вариации рождались в режиме реального времени, сфантазированные солистами. Русская протяжная «Исходила младёшенька» в части «Прялка» и хороводная «Во поле берёза стояла» в «Дровосеках», второй части сюиты, безошибочно угадывались в звучащей ткани и согревали, дарили нежную ностальгию. Тем же приёмом воспользовался мастер в «Карельском пейзаже», где джазовым стандартом стало танго Adi?s Nonino Астора Пьяццоллы. — Облако прозрачной грусти проплыло над залом и растаяло вдалеке.

Преобладали в программе именно мажорные настроения разных оттенков: светлое в «Благовещении», безмятежное в «Каникулах», задумчивое в The other side of jazz, искристое в «Солнечной… В «Солнечной» на миг вспыхнула цитата из «Водных лыж» Тамаша Деака — стойкая ассоциация с мультфильмом «Ну, погоди!»: в зале заулыбались.

Оркестр «Таврический» специально для музыки Кальварского переквалифицировался в биг-бенд, все композиции игрались и слушались непринуждённо, в радость. Атмосфера полного комфорта сложилась и благодаря солистам: Алексею Соколову и Юрию Богатырёву (саксофоны), Евгению Бондареву (флюгельгорн), Максиму Некрасову (гармоника), а также ведущей Татьяне Ивановой, тёплое слово которой выстроило программу в гармоничный цикл.

В конце отделения Анатолий Кальварский позволил себе маленькую сентиментальность: он адресовал слушателям напутствие мастера, песню «Баллада о сказочных трубочистах» (стихи Николая Денисова и Эдуарда Нахамиса) в исполнении Ксении Новиковой.

Мало согревать от зимней стужи:

Надо защищать людские души

От золы обид, тоски и прозы

И освободить мечты и грёзы. —

Аплодисменты были самыми сердечными. После ободряющего напутствия мастера легко шагалось под безобидно моросящим, уже совсем июньским, дождём из «Ленинградской музыкальной весны – 2025» в петербургское календарное лето.

+Елена Наливаева