Профессия – созидатель

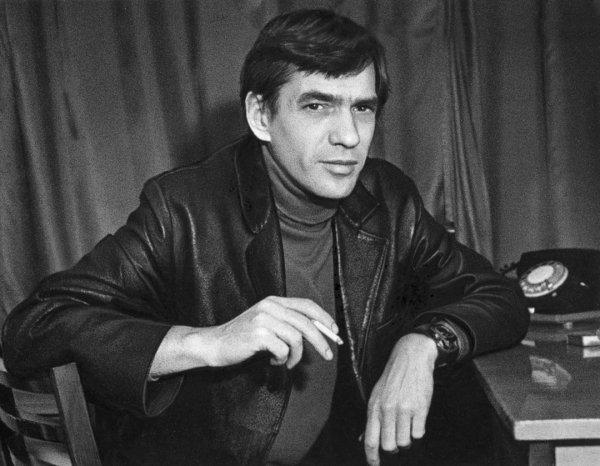

В сентябре 2025 года исполнится 85 лет со дня рождения Владимира Малыщицкого, «строителя» театров, первого главного режиссера Молодежного театра на Фонтанке.

По его биографии можно изучать смену эпох, постижение его личности – ключ к пониманию жизнестойкости отечественного театрального искусства, сохранявшего лицо в лихие годины благодаря подвижникам, к которым, бесспорно, относился и сам Малыщицкий.

Выбирая в юности профессию, большинство людей перебирает самые невероятные варианты, руководствуясь своими представлениями о романтике, доходах, популярности. Оттого-то и выстраиваются каждый год километровые очереди в приемные комиссии театральных институтов. Мальчишкам и девчонкам кажется, что громкий успех неминуем, что слава прилагается к профессии, а где слава, там и деньги… Но профессию выбирают не люди: профессия сама выбирает тех, кто ей нужен. Отобранных часто проверяет на прочность – отсутствием успеха, славы, денег. Проверяет долго. Особенно в сфере искусства. Проверяет не только на профессиональный талант, но и на человеческий – умение хранить верность Делу, которому можешь дать больше, чем оно тебе. Если человек проходит такую проверку, то даже в отсутствие романтики, доходов и популярности он будет счастлив всю жизнь сам и подарит счастье сопричастности к своему творчеству всем, кому важны результаты его труда. Не верите? Действительно, сегодня трудно поверить в миф о бессребренниках, людях, посвящающих себя Призванию, бескорыстно служащих искусству, а потому остающихся в истории. Но в поколении рожденных в последние предвоенные или послевоенные годы таких было много, если не все…

Театр увлек Малыщицкого довольно рано, и к окончанию школы молодой человек уже был уверен, что режиссура – его единственное призвание. После окончания Ленинградского института культуры, как рассказывал сам Владимир Афанасьевич, начинающий режиссер был направлен в Мурманский областной театр, где ему поручили поставить... новогоднее представление для детей. Малыщицкий отказываться не стал – сделал, но после открыто заявил: «Больше я подобным заниматься не буду». Для 1964 года это был бунт: строптивца из областного центра тут же отправили в поселок городского типа Никель. Поставленная перед выпускником невероятная задача напоминала сказочное «пойди туда, не знаю куда…»: велели организовать с нуля театр. Организовал. Сохранился текст клятвы актера театра «Бригантина» из Никеля: «Вступая в ряды актеров театра «Бригантина», обязуюсь ВЫСОКО НЕСТИ ЭТО ЗВАНИЕ за пределами театра, на работе, на улице, среди людей, обязуюсь быть примером вежливости, такта, высокой культуры. Обязуюсь постоянно заниматься самообразованием в области театра, литературы и искусства, не отказываться ни от какой работы, порученной мне коллективом. Сегодня – Гамлет, завтра – рабочий сцены…».

Через год образцово-успешный коллектив со строгими внутренними правилами выехал на гастроли в Норвегию. Репертуар провинциального театра из городка, ставшего следствием добычи медно-никелевых руд, был для того времени невероятным. Рядом с «Первой Конной» Всеволода Вишневского запросто соседствовал «Господин Пунтила и слуга его Мати» Бертольта Брехта, «Мой бедный Марат» Алексея Арбузова со стихами Андрея Вознесенского... В руках талантливого режиссера с горячим сердцем и невероятной работоспособностью любительский театр выглядел не хуже профессионального. Такой можно и в Москву вывезти – на всесоюзный смотр самодеятельных театров! Дальше, согласно все той же сказочной логике, случилось невероятное. В Москве спектакли «Бригантины» увидел сам Юрий Любимов, режиссер и художественный руководитель театра на Таганке, которого впоследствии Малыщицкий назовет своим учителем наравне с Георгием Товстоноговым.

Любимов пригласил молодого режиссера на Высшие режиссерские курсы слушателем, а в 1968 году кафедра режиссуры Ленинградского института культуры захотела видеть своего выпускника в роли преподавателя. Тогда же Малыщицкий поступил в аспирантуру ЛГИТМиКа, к Георгию Товстоногову, затем стал педагогом вуза на Моховой – на курсах Рубена Агамирзяна и Владимира Петрова. Но и этого энергичному режиссеру было мало: параллельно учебе и преподаванию Малыщицкий стал руководителем театральной студии Ленинградского института железнодорожного транспорта (ЛИИЖТ). Репертуар студенческого театра «Студио» включал спектакли по стихам поэтов-фронтовиков, по пьесам Александра Володина и Бориса Голлера, прозе Бориса Васильева, Василя Быкова, Александра Житинского. Во всех постановках была яркая публицистичность, не оставлявшая равнодушными ни актеров, ни зрителей – неспроста «Студио», лишенный сцены, игравший свои постановки в центре зрительного зала, прозвали «ленинградская Таганка». И опять все были всем: «Сегодня – Гамлет, завтра – рабочий сцены…»

Созданные в течение десятка лет двадцать спектаклей были настолько хороши, что «Студио» собрал все возможные награды советских и зарубежных фестивалей и смотров самодеятельных театров. Но самодеятельный статус театр уже перерос: тогда казалось, что многое из того, что позволили бы профессионалам, любителям явно никто не позволял. Например, был строго-настрого запрещен спектакль по стихам Булата Окуджавы…

Тогда на выручку Малыщицкому пришли артист БДТ Сергей Юрский, искусствовед Константин Рудницкий, критик Владимир Сахновский-Панкеев, писатель Василь Быков и драматург Александр Володин. Эти уважаемые люди написали письмо в Министерство культуры, в котором предложили открыть в Ленинграде на базе коллектива «Студио» «настоящий», профессиональный театр. Очередное чудо не заставило себя ждать: неожиданно в распоряжение режиссера Малыщицкого были отданы ставки уже нефункционировавшего в то время при театре им. Ленсовета филиала – Молодежного театра – и здание только-только закрытого искусственного катка в Измайловском саду. Так в Ленинграде впервые за многие годы появился новый театр городского подчинения – Ленинградский Молодежный театр, третий коллектив из тех, что за свою жизнь создал и возглавил Владимир Афанасьевич Малыщицкий.

Новый для Ленинграда Молодежный театр открылся в Измайловском саду 18 января 1980 г. спектаклем «Сто братьев Бестужевых» по пьесе Бориса Голлера. Театр был не похож ни на один имевшийся в городе государственный театр уже потому, что в нем не было сцены: ею становился сам зал, в котором актеры находились в плотном кольце зрителей. От последних не было отбоя: динамичные спектакли Малыщицкого всегда были сердечной исповедью, искренней и горячей. Это был театр-явление, будораживший души. Искренность, ум, горячность, творческая смелость и свободолюбие Владимира Афанасьевича определили круг друзей Молодежки: Яков Гордин, Александр Володин, Фазиль Искандер, Чингиз Айтматов, Юрий Лотман, Натан Эйдельман, Андрей Битов, Юрий Давыдов. Произведения этих людей ложились в основу спектаклей «Сотников», «Отпуск по ранению», «Диалоги», «Четыре песни в непогоду», «Беда», «И дольше века длится день», «Джамхух – сын оленя» и прочих, в которых играли Валерий Кухарешин, Олег Попков, Юрий Овсянко, Сергей Кошонин, Нина Усатова, Ольга Мелихова, Александра Яковлева, Наталья Дмитриева, Елена Соловьева, Валерия Киселева, Сергей Гавлич, Татьяна Каулио, Константин Гершов, Татьяна Малыщицкая и другие актеры. Коллектив с легкой руки Малыщицкого стал коммуной, в которую приходили не отработать положенное, а жить. Принцип «Сегодня – Гамлет, завтра – рабочий сцены…» действовал как никогда, а ведь еще собирались после спектаклей: читали стихи, спорили, обсуждали книги…

Все премьеры в те времена принимались и утверждались комиссиями Управления культуры города. Комиссия могла вносить правки в уже готовые постановки, но Малыщицкий замечания, выхолащивающие человеческое из спектаклей, никогда не принимал. Оттого и росло раздражение чиновников режиссером, назначение которого на должность, оказывается, не согласовали с областным комитетом КПСС… А тем временем «лишние билетики» (зрители того времени должны хорошо помнить это устойчивое выражение, касавшееся билетов в самые популярные театры) молодежь спрашивала уже возле станции метро «Технологический институт», недалеко от которой находился театр…

Популярность в сочетании со строптивостью в те времена не прощалась: настал момент и припоминать начали все. А тут еще «пошли письма» – то ли от завистников, то ли просто от недалеких граждан. В письмах намекали, что Владимир Афанасьевич – чуть ли не антисоветский подстрекатель и ведет в театре не только творческую деятельность. Так, через три года аншлагов была созвана специальная комиссия по разбору деятельности Малыщицкого, работа которой завершилась невнятно сформулированным вердиктом и снятием фигуранта с должности главного режиссера и последующим изгнанием его из созданного им театра.

Что было после? Удачная разовая постановка в БДТ, у Товстоногова – «Театр Нерона и Сенеки» по пьесе Эдварда Радзинского – удовлетворения Малыщицкому в 1987 г. не принесла. Это был чужой театр, а ему хотелось создавать, строить свой собственный, хотелось найти единомышленников. Так появился в том же году на свет театр «Студия-87», который два года просуществовал на «птичьих правах» в Пушкине. Затем на Большой Конюшенной, 13, в подвальном помещении бывшего «красного уголка» возник театр «Юпитер», он же через несколько лет – «Театр Владимира Малыщицкого». Режиссер себе не изменял: дистанция между артистами и зрителями не увеличивалась. В основе спектаклей была прекрасная литература Булгакова, Грибоедова, Довлатова, Гоголя, Чехова, Коржавина, Ерофеева, а горячность и искренность создателя самого театра и всех постановок, острота существования артистов на площадке не ослабевали. Но и власти не баловали – под регулярное обеспечение государства ни одно из детищ Малыщицкого больше не попало.

«Театр Владимира Малыщицкого» живет и поныне под названием «Камерный театр Малыщицкого» на улице Восстания, 41. Он пережил своего основателя, ушедшего в лучший мир в марте 2008 г., утратил многих артистов, приобрел десять лет назад нового главного режиссера, но сохранил для города, для истории Театра имя человека, который умел и хотел строить театры. Жива память о Малыщицком и в Молодежном театре на Фонтанке, где до сих пор работают те, кто начинал свой творческий путь с ним – с человеком, для которого Театр был главным делом жизни.

+Екатерина Омецинский